심사정 필 촉잔도권 (沈師正 筆 蜀棧圖卷) - 국가유산청 자료

제 1전시실에서 특이할만한 작품 중 하나가 ‘심사정 필 촉잔도권’이다.

그 길이가 8m가 넘는 대작이다.

심사정(沈師正, 1707~1769)

본관은 청송(靑松), 자는 이숙(頤叔), 호는 현재(玄齋), 묵선(墨禪).

어린 시절 겸재 정선에게 그림 사사.

대표작 : <강상야박도(江上夜泊圖)>, <파교심매도(灞橋尋梅圖)>, <촉잔도(蜀棧圖)> 등.

1768년에 그린 <촉잔도>는 심사정의 마지막 작품으로

8m 18cm 장폭 두루마기 대작.

18세기에 유행한 화풍 중 본래 중국화풍이던 남종문인화풍이

심사정에 의해 토착화되어 조선 화단에 뿌리내렸다.

‘심사정 필 촉잔도권’

국가유산 : 보물

18세기 대표적인 문인화가 현재(玄齋) 심사정(沈師正, 1707~1769)이 죽기 1년 전인

1768년 8월에 이백(李白)의 시 「촉도난(蜀道難)」을 주제로 하여

촉(蜀)으로 가는 험난한 여정을 그린 대규모 산수화이다.

그림의 바깥쪽에는 심사정의 친척 심래영(沈來永, 1759~1826)의 발문이 별지에 쓰여 있는데,

여기에 <촉잔도권>이 심래영의 부친 심유진(沈有鎭, 1723~1787)과

숙부 심이진(沈以鎭, 1723~1768)의 요청으로 제작되어

집안에 소장하게 되었던 경위가 소상하게 서술되어 있다.

기이한 절벽과 험준한 바위가 촉도(蜀道)의 험난한 여정을 시사하는 듯

변화무쌍한 자연의 아름다움을 다양한 색감과 치밀한 구성으로 생동감 있게 표현하였다.

심사정이 평생에 걸쳐 이룩한 자신의 모든 화법을 총망라하여

8m에 이르는 긴 횡권(橫卷)에 완성한 역작으로,

한국 뿐 아니라 동아시아 전통산수의 높은 경지를 보여주는 작품으로 의의가 있다.

(국가유산청 자료)

많은 관람객이 이 대단한 작품을 바라보고 있다.

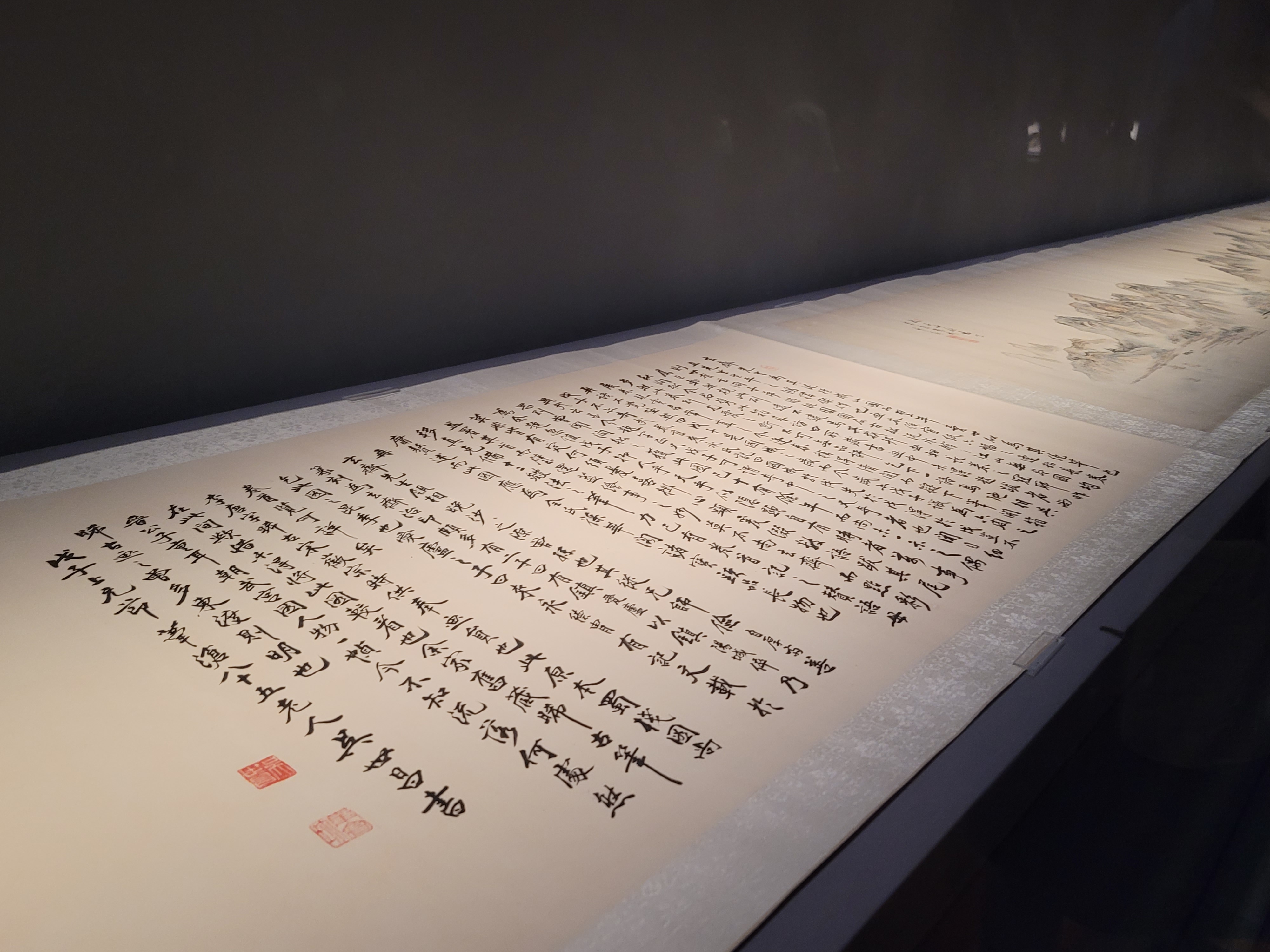

오른쪽 앞머리의 촉잔도권 발문.

심사정의 친척인 심래영이 1798년에 썼다고 한다.

원래 심사정에게 그림을 요청한 이는 심래영의 부친인 심유진과 숙부 심이진.

무자년(1768년)에 완성된 그림을 심래영이 소장하고 있었는데

무술년(1778년)에 잃어버린다.

이후 무오년(1798년)에 다시 찾게 되었고

이것을 기이하게 여겨 발문을 적었다고 한다.

집안에 소장하게 되었던 경위가 소상하게 서술되어 있다.

촉잔도

위에서부터 '촉잔도' 왼쪽 끝부분~오른쪽 끝부분으로 이어지는 그림.

국가유산청 자료에서 가져왔다.

관람객이 많아서 사진 찍기도 어려웠고

전체 작품이 워낙 길어서 잘라서 올려 본다.

작품의 왼쪽 끝에는 위창 오세창이 쓴 평문이 붙어 있다.

'현재 선생'으로 시작하여 마지막에 '위창 85세 노인 오세창 서'로 끝맺었다.

오세창(1864~1953)은 3·1운동 당시 민족대표 33인의 한 사람.

독립운동가, 서예가, 언론인.

간송 전형필은 그의 제자.

간송에게 한국의 전통 문화 유산을 보는 안목을 키워준 분이기도 하다.

심사정의 <촉잔도>에 대한 오세창의 평문 일부.

어마어마한 길이의 작품인 심사정의 <촉잔도>를 만났다.

심사정이 평생에 걸쳐 이룩한 자신의 모든 화법을 총망라하여 완성한 역작이고,

한국 뿐 아니라 동아시아 전통산수의 높은 경지를 보여주는 작품이란다.

심사정의 <촉잔도>는 오세창의 평문이 아니더라도

누구나 감탄할만한 작품임이 분명하다.

사람들이 길게 늘어서서 자리를 비키지 않을 만큼 관심을 보인 작품이다.

8m에 이르는 긴 횡권 역작 앞에서 모두들 넋을 잃고 바라볼 수밖에......

이런 대단한 작품을 만날 수 있었으니 행운이었네.

(방문일 : 2024.10.15.화)

'방랑, 그 흔적들-국내 > 부산 대구 경상' 카테고리의 다른 글

| [대구 수성] 대구간송미술관 7 - 정선 필 해악전신첩 (鄭敾 筆 海嶽傳神帖) (55) | 2024.12.01 |

|---|---|

| [대구 수성] 대구간송미술관 6 - 긍재전신첩(김득신 필 풍속도 화첩, 金得臣 筆 風俗圖 畵帖) (50) | 2024.11.24 |

| [대구 수성] 대구간송미술관 5 - 훈민정음(훈민정음 해례본): 소리로 지은 집 (26) | 2024.11.23 |

| [대구 수성] 대구간송미술관 4 - 김홍도 필(金弘道 筆) 고사인물도(故事人物圖), 과로도기도(果老倒騎圖), 마상청앵도(馬上聽鶯圖) (26) | 2024.11.20 |

| [대구 수성] 대구간송미술관 2 - 신윤복 필 미인도 (申潤福 筆 美人圖) (8) | 2024.11.15 |

| [대구 수성] 대구간송미술관 1 - 대구간송미술관에 가다 (23) | 2024.11.14 |

| [대구 달성] 강정고령보 / 디아크문화관 / 석정 시골묵집 (15) | 2024.11.09 |

| [대구 북구] 하중도(금호꽃섬) <2024 대구정원박람회> (14) | 2024.11.07 |